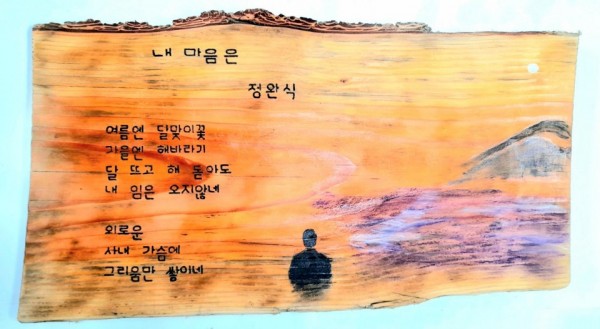

정완식 연재 詩소설 - 달맞이꽃(16)

16. 짧은 만남, 그리고...

이해하려 하지 말아요

그냥 느끼는 거예요

나를 안다는 것

허상일 수도 편견일 수도 있어요

생각하지 말아요

깊은 생각이 오히려 오해를 불러요

내 속은 영악하고 너무 깊어

닿을 수 없을지도 몰라요

고민하지 말아요

홀로 하는 고민은 해답이 없어요

이해한다는 것 생각한다는 것

깊은 고민은 시름을 깊게할 뿐

돌아서지 말아요

비록 서운함이 쌓이고 쌓여

슬픔이 밀려올지라도

그 눈물 닦아내지 마세요

그 뒷모습 내가 보지 않도록

- 돌아서지 말아요 -

수연과 화수는 별다른 얘기 없이 일상적인 인사치레의 말 몇 마디만 주고받으며 늦은 점심 식사는 먹는 둥 마는 둥 하고, 남아있는 맥주와 소주로 시장기를 달래고는 포장마차를 나왔다.

밖은 아직 후덥지근했지만, 해운대 바닷가 쪽에서 바람이 간간이 불어와 그리 덥지는 않았다.

두 사람은 자연스럽게 미포항 쪽으로 내려와 해운대 바닷가 산책길로 들어섰다.

아직 휴가철도 아니고 해수욕을 할 날씨가 아닌데도 해운대는 친구들끼리 또는 연인들끼리, 모래 위에서나 스탠드 위에서 뭐가 그렇게 좋은지 활짝 웃으며 즐기고 있는 사람들로 제법 붐볐다.

빈속에 맥주와 소주만 들어가 약간 취기가 올라오자 술에 약한 화수의 얼굴은 어느새 홍조를 띠고 있었고, 수연은 자연스러운 얼굴 표정을 유지하려고 애써 미소를 지으며 지난 만남에서처럼 화수와 팔짱을 끼고 나란히 걷다가 얼마 지나지 않아 스스로 어색함을 느꼈는지, 팔짱을 끼고 있던 손을 슬그머니 빼냈다.

"우리 저기 끝까지 걸을까요?"

수연이 멀리 동백섬을 가리키며 화수에게 말을 걸어왔다.

화수는 그때까지 수연의 몸짓 하나하나를 의식하며 조용히 그녀 곁을 걷다가 그녀의 제안에 대답은 하지 않고 고개만 끄덕였다.

화수는 그녀가 무언가 자신에게 할 말이 있지만 주저하고 있음을 직감으로 느끼고 있었는데, 팔짱을 끼고 있던 손마저 빼내고 나니 수연의 온기가 사라진 화수의 왼팔에서부터 허전함을 넘어 싸늘해지는 기분을 느끼고 있었다.

기운이 빠져나가서 걸음이 느려진 건지, 아니면 천천히 느린 걸음으로 걸어서 기운이 빠진 건지, 두 사람의 맥빠진 걸음걸이는 누가 보아도 정상적인 연인 사이의 모습으로 보이지 않았고, 수연의 단화와 산책길에 깔린 시멘트 보도가 서로 부딪히며 따각따각 소리를 낼 뿐 한동안 두 사람은 아무 말 없이 걷기만 했다.

그렇게 해운대 해수욕장의 주 출입구를 지나고, 지하 수족관 앞을 지나 계속 이어진 산책로를 걷다가 두 사람의 말 없는 침묵을 먼저 깬 것은 화수였다.

"수연씨가 아까부터 제게 하고 싶은 말이 있는 것 같아 기다리고 있습니다.

그 말이 어떤 말이 될지 두려워서, 차마 듣고 싶지가 않아서 저도 아무런 말도 못 하고 있었는데, 아무래도 제가 먼저 수연씨가 하고 싶은 말을 꺼내도록 해야 할 것 같네요.

제게 하고 싶은 말이 무엇인지 모르겠지만, 분명 좋은 얘기는 아닌 것 같은데...

그렇더라도 마음 편하게 얘기해 보세요. 저는 다 들을 준비가 되었습니다."

수연이 마음 편하게 할 수 있는 얘기가 아니리라는 것은, 화수로서도 충분히 짐작하고 있었지만, 자신도 모르게 그렇게 얘기하고 나서 화수는 아무래도 단어 선택을 잘못했다고 느끼며 그 자신을 책망했다.

화수의 말을 들은 수연이 이제는 얘기할 때가 되었음을 직감으로 느끼며 잠시 뜸을 들이다가 조심스럽게 얘기를 꺼냈다.

"먼저 이런 말을 하게 되는 저 자신조차 싫어져서, 차마 꺼내지를 못하는 중인데, 화수씨가 먼저 그렇게 얘기해 주니까 고맙네요.

사실은 언젠가부터 아니, 지난번에 화수씨를 만나고 나서 제 부모님을 찾아뵌 뒤로 화수씨나 우리 두 사람의 관계에 대해 생각을 많이 했었어요.

올해 정초에 부모님을 뵌 후로 찾아뵙지도 못하고, 그렇다고 자주 통화도 못 하고 있었는데, 화수씨가 보고 싶어 년차 휴가까지 써가며 울산에 화수씨를 보러간 저 자신을 마중 나온 부모님을 보면서부터 '내가 이래도 되나'하고 좀 고민을 시작했었던 것 같아요.

이 세상에 사는 재미라고는 저밖에 없는 분들인데, 저를 위해 모든 것을 다 바치신 분들을 한번 뵈러 갈 시간은 안되고, 남자친구를 보러 갈 시간은 있다는 게 맞나 싶기도 하고,

제가 무엇 때문에 부모님과 고향을 떠나 객지에 나가 있는지 본분을 망각하고 있었던 것은 아닌가 하는 생각도 들고,

제게 강렬한 끌림이 있다며 보잘것없는 제게 와주고, 저를 좋아해 주는 것 같은 화수씨가 나도 좋아서 만남이 이어지고는 있지만, 물론 좋아하는 느낌이나 사랑은 국경도 초월해서 이루어진다고도 하지만, 이렇게 우리 두 사람 사이에 가로놓여 있는 물리적인 공간이 벽이 되어서 보고 싶거나 만나고 싶어도 당장 그럴 수 없는 것이 또 엄연한 현실이다 보니,

이런저런 몇 가지 사념들이 여러모로 저를 힘들게 만들었어요.

멀리서 막연하게 그리워만 하는 것이 사랑이 맞나 싶기도 하고...

물론 제게 사랑 고백을 하지는 않았지만, 저를 대하는 화수씨의 진정성이나 제게 대한 사랑을 의심하는 것은 아니고, 지금 제가 말한 것들은 순전히 저 자신의 문제라고 할 수 있어요."

어렵게 이야기를 이어나가고 있는 수연은 화수가 자신으로 인해 상처받지 않도록 최대한 조심스럽게, 그리고 모든 것은 다 자신 탓이라고 얘기하고 있었다.

그러나 수연의 말을 듣고 있는 화수에게 그런 위안은 아무런 도움이 되지 않을 것이라는 것쯤은 수연과 화수, 둘 다 잘 알고 있었다.

화수는 이미 각오는 하고 있었지만, 막상 수연의 이야기를 듣자 마치 끝없는 나락으로 추락하고 있는 것처럼, 그의 얼굴은 거의 잿빛으로 변하고 있었다.

그리고 마지막 남은 수연의 한 마디, '헤어지자'라는 이야기만큼은 듣고 싶지 않았다.

그러나 화수의 그런 바램과는 달리, 수연은 마지막 순간에 매정하게도 그 말을 내뱉고 있었다.

"화수씨가 제게 과분하고 좋은 사람이라는 것은 알고 있어요.

그렇지만 제가 지금 처한 상황을 보면, 적어도 지금은 화수씨를 계속 만날 수 있는 때가 아닌 것 같고, 화수씨와 이런 만남을 계속 이어나가는 것이 서로에게 그리 도움이 되지 않는다고 생각했어요.

결론적으로 얘기하자면, 언제까지가 될지 모르겠지만 아니, 어쩌면 이 순간이 영원한 이별이 될지 모르겠지만, 우리는 잠시 헤어져 있는 것이 좋을 것 같아요."

화수는 아무 말도 할 수가 없었다. 아니, 할 말이 생각나지 않았다.

가슴이 철렁 내려앉아 심장은 나대는데 눈물도 나오지 않았다.

지금 여기가 어디인지, 지금 무엇을 하고 있는지, 수연이 무슨 말을 하고 있는지 머릿속은 하얗게 비어, 생각은 뒤죽박죽으로 엉키어버리고 아무것도 생각할 수가 없었다.

화수가 겨우 정신을 차렸을 때는, 그는 자신의 집으로 향하는 KTX의 객차 안에 있었다.

그때 수연과 동백섬까지 다 걸어갔었는지, 자신이 수연에게 무슨 말을 했는지 아무것도 기억나지 않고, 다만 정신이 나간 사람처럼 수연과 택시를 타고 부산역으로 되돌아와 수연이 끊어준 티켓을 손에 들고 무의식적으로 열차에 올랐다는 것만 어렴풋이 기억해냈다.

네게로 가는 길은

부푼 꿈길이었는데

돌아오는 길은

절망의 나락이 되고

네게로 가는 길은

영롱한 꽃길이었는데

돌아오는 길은

황량한 폐허가 된 것 같아

네가 있는 곳과 없는 곳이

천국과 지옥이듯

네가 있는 때와 없는 때는

이승과 저승이 되네

내가 네게로 간 후

너는 나의 전부였는데

예전에 그랬던 것처럼

나를 다시 바라봐 준다면...

- 돌아오는 길은 -