축시

[강덕순 시인]

ㅡ 박덕은

생의 방점처럼 찍히는

물보라 가득한 언덕에

햇귀 한 자락 뻗어와

내일의 표정 모색하는

눈물의 향 감쌀 즈음

귓맛 좋게 완숙한

기개 큰 소리가

용틀임으로 자라나

잎의 안색도 명랑한

거대한 나무가 되었다

산야를 굽어보고

푸른 기억 축척하며

계절과 계절 잇는

맑은 물과 밝은 노래

품에 안고 살더니

상실과 그리움도

해 질 녘의 따스한 혈통으로 물드는

시향에 잠겨

산안개 불러들이고

쪽빛 하늘도 초대했다

우주의 속엣말을 흘려보내는

낮과 밤이 둥지 트는

우듬지에 새소리 깃들어

우아한 날갯짓 파닥이고

콧노래 우짖기 시작했다

바람의 발랄한 말투 상속받은

오솔길 이끼 위엔

푸르른 미소가 돌고

산들바람이 향긋한 춤 추고

아픔의 내력들도

평화로운 가슴의 꽃으로 피어나

다시는 슬픔이 없는

시심의 동산 가꿔 놓았다

웃음과 다정의 기척이 흐르는

시간의 길목

천상의 기도까지 내려와

손에 손 잡고 사랑다발 터뜨리고 있다.

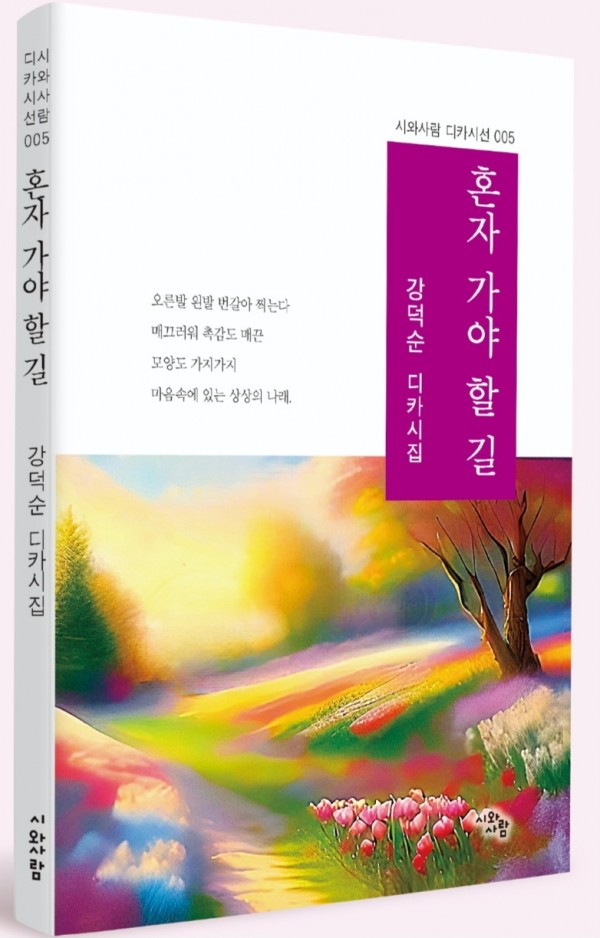

강덕순 시인의 디카시집 출간을 축하하며

강덕순 시인은 전남 함평에서 1952년 10월 6일 출생했다.

그녀는 2018년 6월 월간지 《문학공간》 시 부문 신인문학상을 수상하고,

이어 《문학공간》 시조 부문 신인문학상, 《문학공간》 디카시 문학 대상을 받아, 문단에 데뷔하였다.

문학상으로는 제19회 혜산 박두진 전국 백일장, 2020년 광주광역시 서구문화센터 백일장 최우수상,

2020년 제9회 샘터문학 특별작품상, 2021년 고마노 문학상, 전주시조 백일장,

제52회 한민족통일 문화제전, 2022년 샘문 신춘문예 최우수상, 오은문학 시조 대상 등을 수상했다.

문단에서는, 광주문인협회 이사, 광주시인협회 이사, 한실문예창작 회원, 꽃스런문학회 회장,

샘문그룹 자문위원, 오은문학회 부회장, 한국문인그룹 회원, 국제PEN 한국본부 회원,

광주지역위원회 이사, 서은문인협회 회원, 한국시인연대 회원 등으로 활동하고 있다.

저서로는 시집 『그리움의 시간』, 시조집 『시심의 강에 하얀 돛배 띄우고』 등이 있다.

자, 그러면 지금부터 강덕순 디카시의 작품 세계 속으로 들어가 탐구해 보도록 하자.

수억 년 지켜온 한 맺힌 우리 땅

절규하는 여인

머리 풀어 짱짱한 볕에 말린다

한 많은 그리움도 옹이 된 사연도

가슴속에 스며들어 찬란히 빛난다.

- 「백두에서 한라까지」 전문

제3회 문학공간 디카시 문학상 대상 수상작인 이 디카시에서의 시적 화자는 웅장한 산을

수억 년 지켜온 한 맺힌 우리 땅으로 바라보고 있다. 사진 속 구름은 허공을 두둥실

떠도는 자세로 산에 잠시 머물고 있다. 일제강점기 때의 한민족의 발걸음 같기도 하고

항일독립을 외치며 외로이 싸운 독립투사 같기도 하다. 한 맺힌 우리 땅을 지키기 위해,

꺼져 가는 조국의 불씨를 되살리기 위해, 빼앗긴 조국을 되찾기 위해 먼먼 걸음을 걸었을 것이다.

집집마다 거리마다 절규하는 통곡 소리를 들으며 독립의 걸음을 옮겼을 것이다.

그 서럽고 간절한 마음을 대신해서 시적 화자는 '백두에서 한라까지'라는 제목으로 잡았을 것이다.

3행에서 화자는 '머리 풀어 짱짱한 볕에 말린다'고 말하고 있다. 그냥 말리는 게 아니다.

'머리 풀어' 말린다고 한다. 결연한 의지가 엿보이는 대목이다. 선비들의 지부상소처럼 절실함이 느껴진다.

'짱짱한 볕'에서 어떤 희망이 엿보인다. 어제의 걸음이 서러워도 결코 내일의 걸음은

서럽지 않게 해야겠다는 단호한 의지가 느껴진다. 그렇게 우리의 어머니,

어머니의 그 어머니들은 짱짱한 볕에 말리며 한 맺힌 우리 땅을 지키기 위해 애를 썼을 것이다.

어머니의 그 걸음이 있었기에 아버지의 눈물이 있었기에, 한 많은 그리움도 옹이 된 사연도

가슴속에 스며들어 찬란히 빛나고 있다. 디카시를 통해 민족의 얼을 고취시키고, 동시에

가슴속 응어리를 풀어내고 있다. 디카시 속에서 사진과 시심의 조화를 이뤄내고 있어, 가슴 뭉클하게 한다.

뭐 그리 바쁘다고

게거품 물고 따라올까

느려도 빨라도 괜찮아

세월이 부르는 대로 가면 되니까.

- 「여백」 전문

제3회 문학공간 디카시 문학상 대상 수상작인 이 디카시에서의 시적 화자는 배가 지나가는

뒤의 물결을 바라보며 인생을 내려다보고 있다. 물결을 일으키며 앞서가는 배는 바쁘게

돌아가는 세상사 같다. 나이가 들면서 인터넷에 적응하는 것도 버거운데 이제는

매장에 설치된 키오스크를 어쩔 수 없이 익혀야 한다. 키오스크를 익히면 현대문명의

도착점에 도달한 것일까. 아닐 것이다. 내일은 또다시 새로운 문명이 우리의 발걸음을

혼란스럽게 할 것이다. 내일이라는 길목에서 잠복하고 있는 문명이 불쑥 우리에게 다가올 것이다.

1행에서 시적 화자는 '뭐 그리 바쁘다고/ 게거품 물고 따라올까'라고 묻고 있다.

우리의 모습을 간단명료하게 표현하고 있다. 그러면서도 위트가 느껴진다. 맞다.

우리는 모두 게거품 물고 따라가고 있다. 변화하는 세상사를 따라잡기 위해 아등바등 나아가고 있다.

그런 모습을 시적 화자는 '게거품 물고'라고 표현하고 있다. 한 발짝 떨어져서

바라보고 있는 화자의 시선이 멋지다. 그 마음이 여백인 것이다. 제목에서

시적 화자의 철학과 깊이가 엿보인다. 세상이 요구하는 인생의 정답을 맞추기 위해

달릴 필요는 없다. 우리는 모두 우리만의 답을 찾아가면 된다. 나의 걸음이 가 닿을 수 있는

답을 찾아가면 된다. 우리의 답은 늘 우리의 걸음 그 언저리에 있었다. 뒤돌아 다시 생각해 보면

느려도 괜찮은데 어찌 그랬을까. 세월이 부르는 대로 가면 되는 것을 어찌 서둘렀을까.

여백 없이 살아온 인생들에게 쉼표의 소중함을 일깨워 주고 있다. 뿌옇게 거품 물다가

다시 흔적 없이 사라지는 파도의 모습에서도 많은 생각을 하게 하고 있다.

외로울까 봐

서로 서로 돕고 살라고

인연 맺어 주었다

누구보다도 더 행복하게 살라고.

- 「중매」 전문

이 디카시에서의 시적 화자는 섬과 섬을 연결하고 있는 다리를 바라보고, 잠시 행복해 하고 있다.

사진 속 저 다리로 졸고 있는 갯가의 안부가 건너가고, 길이 되고 싶은 간절함도 건너가고,

그리움의 인기척도 건너갔을 것이다. 그렇게 안부과 간절함과 인기척은 두 섬을 연결시켜 주며

외롭지 않게 해주었을 것이다. 디카시라는 새로운 장르를 통해서 중매를 해석해 내는 솜씨가 멋지다.

다리로 서로가 연결된다는 것은 당신의 외로움을 다독여 준다는 뜻이다. 나의 곁을 내줄 테니

당신의 외로움을 기대도 좋다는 뜻이다. 세상의 거친 물살에 아파할 때 내 어깨에 기대도 좋다는 뜻이다.

그 대상이 부부일 수도 있고 문학일 수도 있고 그림일 수도 있다. 어떤 면에서 보면

시인은 시와 결혼하고 화가는 그림과 결혼한 사람이기도 하다. 우리의 외로움이

쓸쓸히 무너지지 않도록 돌봐 줘야 한다. 배우자든 문학이든, 어떻게든 인연을 맺어 연결되어야 한다.

시적 화자는 그 누구보다도 더 행복하게 살아야 한다며 인연의 소중함을 말하고 있다.

시를 통해, 우리 삶 속에서 놓치고 있는 감성을 일깨워 주고 있다. 외롭게 사느니보다는,

서로 돕고 사는 게 아름다운 삶이 아닐까. 인연 맺고 사는 게 고독하게 외돌톨이로 사는

것보다 행복한 건 아닐까. 현대인의 문제점을 은근살짝 드러내며, 충고해 주는 듯하다.

헤어지면 안 돼

우리는 한몸 한뜻이야

흩어지면 안 돼

우리에겐 꿈이 있잖아.

- 「어울림」 전문

이 디카시에서의 시적 화자는 헤어짐이 어떤 삶인지를 알고 있는 듯하다. 사진 속 저 초록들은

모양과 크기가 모두 제각각이다. 다름의 표정을 짓고 있으면서도 스스럼없이 어깨동무를 하고 있다.

서로의 어깨를 맞댄 푸른 연대가 환하고 화사하다. 홀로였다면 저 푸른 연대를 완성하지

못했을 것이다. 뿌리부터 줄기 그리고 잎까지 초록의 절정으로 물들어 푸른 연대를 완성하기까지

어찌 어려움이 없었을까. 아픔의 고비마다 '우리는 한몸 한뜻이야'라는 다짐을 하며 여기까지 왔을 것이다.

고난이 있을 때마다 '어울림'이라는 화두를 붙들고 이겨냈을 것이다. 봄을 맞이하며 초록으로 눈뜨는

저 화사함이 한 가족처럼 단란해 보이기도 하고, 한 민족처럼 대견해 보이기도 하다. 보수와

진보의 의견이 분분해도 우리는 한 나라의 국민이기에 한뜻으로 나아가야 한다.

아름다운 대한민국이라는 꿈을 이루기 위해 양보하며 나아가야 한다. 그러기 위해 어울려야 한다고

시적 화자는 에둘러서 말하고 있는 것이다. 흩어지는 게 얼마나 슬픈지를 말해 주고 있다.

이별은 꿈과는 거리가 멀다. 한몸 한뜻으로 살아가는 어울림과도 거리가 멀다.

아름다움은 어울림 속에 있다. 한몸 한뜻으로 함께 어우러져 조화롭게 살아가는 곳에

꿈이 있고 행복이 있고 사랑이 있다. 또 곁에 머무는 사람이 진짜 인연이다라는

말을 떠오르게 한다. 진짜 인연끼리 함께 어우러져 자신의 꿈을 이뤄가기를 기원해 본다.

너의 황홀경에

퐁당 빠져 버린 하늘

하루종일 호수 밖으로

나올 줄 모르나 보다.

- 「풍경」 전문

이 디카시에서의 시적 화자는 풍경 속으로 빨려 들어가고 있다. 이 시는 시작부터 강렬하다.

'너의 황홀경에/ 퐁당 빠져 버린 하늘'에서 숨이 딱 멎을 것만 같다. 첫눈에 반한 것이 분명하다.

나에게는 너만 보이며, 나의 모든 생각은 너에게로만 향한 것이 분명하다. 그렇지 않고서야

어찌 퐁당 빠질 수가 있을까. 대상을 '너'라고 하지 않고 '너의 황홀경'이라고 말하고 있다.

상대에게 흠뻑 젖어든 시적 화자의 마음을 짐작할 수 있는 대목이다. 디카시의 매력이 물씬 풍긴다.

사진이 시의 의미를 더 확장시키고, 시는 사진의 향기에 깊이를 더해주고 있다. 풍경 사진에

새로운 의미의 옷을 입히고 있다. 문득 우리의 사랑도 저와 같으면 좋겠다. '하루종일 호수 밖으로/

나올 줄 모르나 보다'처럼 우리도 하루종일 서로에게 관심의 끈을 놓지 않았으면 좋겠다.

상대의 아픈 마음을 살피며 다독여 주는 그런 사랑이면 좋겠다. 그래서 먼먼 훗날 추억이

아름다운 풍경으로 서로에게 자리잡았으면 좋겠다. 시적 화자는 그런 마음을 담아 '풍경'이라는

제목으로 정한 것일까. 우리의 사랑이 어찌해야 하는지를 말해주고 있다. 사진 속 물그림자는

진종일 행복하다. 님과 하나되어, 공감대를 형성하고, 그 속으로 들어가 삶과 호흡할 때,

인간은 인간다워지는 듯하다. 가장 순수할 때, 가장 자연과 어우러질 때, 인간은 멋스러워 보인다.

풍경 속에서 황홀경에 빠져 거기서 나오기를 싫어하는 시적 화자나 수면에

잠겨 진종일 놀고 있는 물그림자나 마냥 부럽기만 하다.

언제까지 기다리면 될까요

달이 가고 해가 바뀌어도

보고 싶은 그 사람

얼굴 한 번 볼 수 없어라

언제쯤 포근히 날 안아 주려나.

- 「묵언」 전문

이 디카시에서는 새 한 마리가 마냥 기다리고 있다. '묵언'이라는 제목과 사진 속 한 마리

새에서 쓸쓸함이 느껴진다. 새는 외다리로 서 있다. 양다리를 내리고 있어야 힘들지 않을 텐데

어떤 아픔이 있길래 외다리로 서 있는 것일까. 새는 시선을 먼 곳에 두고 있다. 누구를

기다리고 있는 것일까. 새가 서 있는 자리에는 바퀴 같은 곡선의 구조물이 두 개나 있다.

이 때문에 새의 외로움이 더 부각되고 있다. 시적 화자는 '언제까지 기다리면 될까요'라고 묻고 있다.

먼먼 곳에 있는 님에게 묻는 것일까, 자신에게 묻는 것일까. 둘 다일 것이다. 기다림이

몇 번의 계절을 넘어 또 몇 번의 해를 넘겼을 것이다. 시간이 흐르면 기다림도 지쳐

희미해질 법도 한데 '달이 가고 해가 바뀌어도/ 보고 싶은 그 사람'이 있다고 한다.

그 그리움을 어느 누구에게도 말할 수 없어 가슴은 멍들어 간다. 시적 화자의 그리움이

가 닿는 곳은 오직 님이기에 님이 없는 곳에서는 쓸쓸함만 깊어진다. 사진 속 새가

날개를 활짝 펴 사랑의 속엣말을 물어나르면 좋겠다. 긴긴 기다림이 환해져서

제 날개로 사랑의 색을 밝히면 좋겠다. 새에 빗대어 시적 화자의 그리움을 대변하고 있는 걸까.

죽도록 보고 싶은 사람, 그 사람의 얼굴 한 번 볼 수 있다면 얼마나 좋을까.

언제쯤 달려와 포근히 안아 주려나. 기다림의 끝은 어디일까. 시적 화자의 그리움과

보고픔을 새가 대신해 주고 있다. 그러는 사이에 세월은 흘러가고, 여전히 침묵만 가득하다.

이 고통스러운 기다림을 묵언으로 견뎌야 하는 세월이 야속하기만 하다.

잘 익은 과일은

어느 정도 기간이 필요하다

사람도 인성 교육이 필수 과목

과일은 과일답게 단맛 나야 하고

사람은 사람답게 행동해야 한다.

- 「숙성」 전문

이 디카시에서의 시적 화자는 숙성의 필요성과 아름다움을 강조하고 있다.

항아리의 뚜껑을 열면 ??